天候の不順は続いておりまして、国際政治の不順も続いておりまして、経済情勢の不順も然り。せめて自分の中にだけでも、少しだけでも、順調・順当な場所を保っておきたいものだと思うこのごろです。

そんなとき俳句は、自分と、季節や自然との接点を改めて確かめる機会になりますし、併せて自分を多少客観視することもできるかもしれません。

夏の季語を公開しました。「俳句」のページでご覧になれます。気が向いたら、どうぞ楽な気持ちで作ってみてください。そしてどうぞお気軽に投稿してみてください。

天候の不順は続いておりまして、国際政治の不順も続いておりまして、経済情勢の不順も然り。せめて自分の中にだけでも、少しだけでも、順調・順当な場所を保っておきたいものだと思うこのごろです。

そんなとき俳句は、自分と、季節や自然との接点を改めて確かめる機会になりますし、併せて自分を多少客観視することもできるかもしれません。

夏の季語を公開しました。「俳句」のページでご覧になれます。気が向いたら、どうぞ楽な気持ちで作ってみてください。そしてどうぞお気軽に投稿してみてください。

関西医科大学研究員の越川陽介さんを招いたワークショップを11月23日(日)と24日(月祝)、札幌市社会福祉総合センターで開きます。

越川さんは「未病」という予防的なところにフォーカシングを活用する方法や、メンタルヘルスが不調になった人がどう生活の質を上げて、回復するかを研究しています。「気がかり」より「ポジティブ」に焦点を当てることで、うつ病の人だけではなく、だれもがも毎日頑張っていくのを支えるワークを開発しました。

自分と組織との関係について、気づきを得ることにフォーカシングを活用するワークも、過去に日本フォーカシング協会フォーカサーの集いで披露しています。

7月の例会は、12日(土)午後1時半から札幌市社会福祉総合センター4階の視聴覚兼会議室で開きます。

フォーカシングのセッションのほか、今年11月のワークショップについて話し合います。

写真は滝野すずらん丘陵公園です。

気候不順、あちらこちらで災害も頻発しています。が全体として季節は確実に移ろってまいります。私たちもそれにつられるようにして、何かが少しずつ、あるときは劇的に、変化を続けているのでしょう。

この3カ月ですら2度ほど体調を崩し、一時は大好きな歌も歌えない状態にもなりました。いよいよできるうちにやっておいた方が良いとの思いを強くする一方、しょっちゅうからだとの対話を絶やさず、大きな無理がかからないようにすることが大事になってくるのだと思います。

さて春の季語です。まだそれほど本格化してはいませんが、イメージでならどんどん季節を進めることもできるのです。ぜひ「俳句」のページをご覧になって、気が向いたらチャレンジしてみてください。

札幌フォーカシングプロジェクトは1月11、12の両日、札幌市社会福祉総合センターでワークショップを開き、フォーカシングを通じて傾聴を身につけました。

講師の北大学生総合相談センターの榊原佐和子さんと小坂淑子さんがデモンストレーションを交えて、わかりやすく教えてくれました。

初日は、話し手の感じていることに焦点を当てて聴く練習をしました。初めのうちは、話し手の体験の流れを妨げないように、あいづち、うなづきながら聴いていきます。話し手が感じに触れてきたら、そこにとどまってもらい、どんな感じかを尋ねました。

2日目は動きやアートを使って「からだの感じ」に触れた後、それを紙に描いて「心の整理」をしました。午後は、話し手の身になって共感したエッセンスを伝える練習をしました。まずは、聴き手自身の感じていることを紙に描いて、一呼吸置きます。そのあとで、話し手の感じていることへの共感的理解を言葉で表現することで、深まっていくことが体験できたようです。

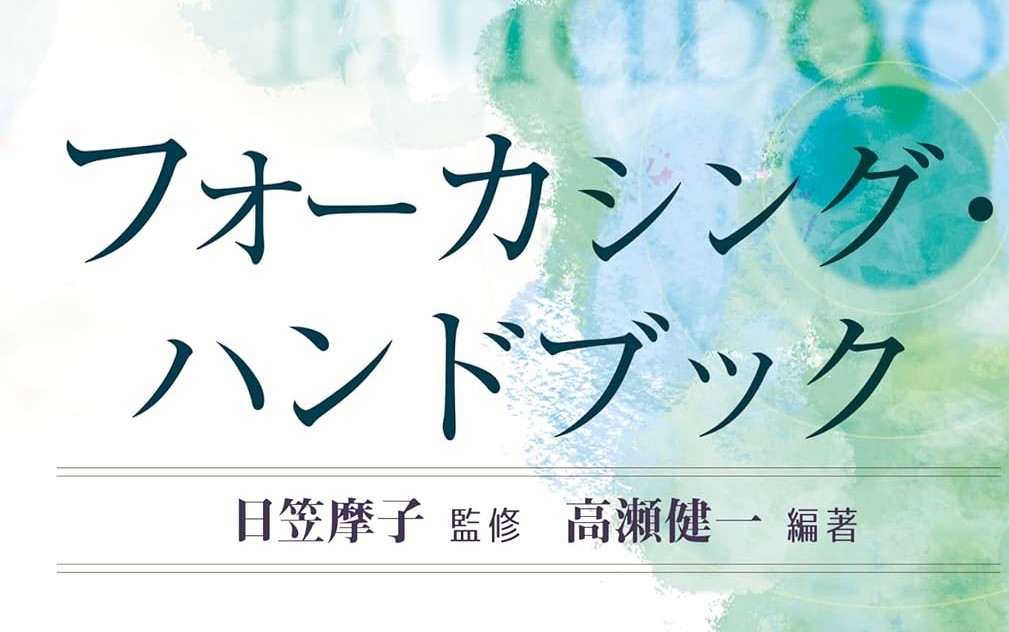

一つは「フォーカシング・ハンドブック」。「最新の理論や実践方法を収めた入門手引書」です。日笠摩子さん監修、高瀬健一さん編著で、道内からも榊原佐和子さんと小坂淑子さん、山下佳久さんが執筆しています。1月6日に発売。北大路書房、3960円(税込み)。

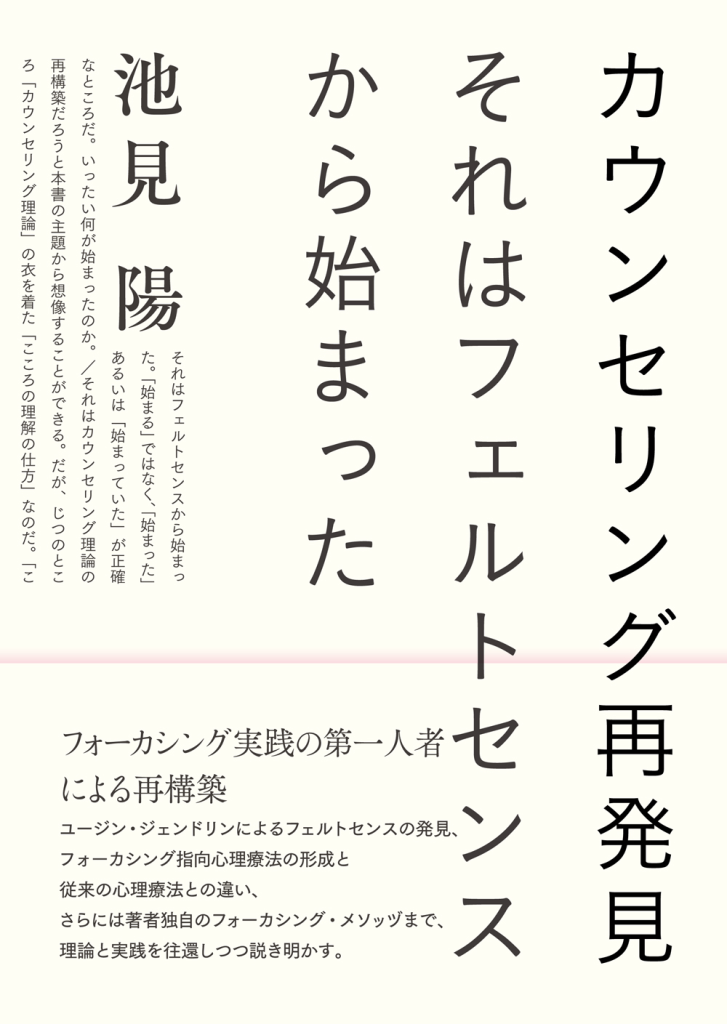

もう一冊は、池見陽さん著の「カウンセリング再発見 それはフェルトセンスから始まった」で、2月17日刊行。創元社、2970円(税込み)

気候不順、あちらこちらで災害も頻発しています。が全体として季節は確実に移ろってまいります。私たちもそれにつられるようにして、何かが少しずつ、あるときは劇的に、変化を続けているのでしょう。

この3カ月ですら2度ほど体調を崩し、一時は大好きな歌も歌えない状態にもなりました。いよいよできるうちにやっておいた方が良いとの思いを強くする一方、しょっちゅうからだとの対話を絶やさず、大きな無理がかからないようにすることが大事になってくるのだと思います。

さて春の季語です。まだそれほど本格化してはいませんが、イメージでならどんどん季節を進めることもできるのです。ぜひ「俳句」のページをご覧になって、気が向いたらチャレンジしてみてください。

札幌フォーカシングプロジェクトは1月11日(土)と12日(日)、午前10時から午後5時まで、札幌市社会福祉総合センターで「『聴く』を見直そう:フォーカシングで「傾聴」スキルを深めてみませんか?」と題したワークショップを開きます。

初日は「フォーカシングを活用した傾聴ワーク」。TIFI認定フォーカシングトレーナーの榊原佐和子さんが主担当になります。

2日目は「非言語の表現を見る・聴く・感じる」。同資格の小坂淑子さんがメーンの担当になります。

フォーカシングをもっとうまくなりたい方、傾聴スキルを向上させてスキルを高めたい方、「傾聴」をもっと深めたい方、「傾聴」に興味がある方にお勧めです。

フォーカシング経験のない方でも参加いただけます。

申し込み、参加費入金とも締め切りは1月8日です。

〇申し込みは、以下のフォームから ↓→https://forms.gle/BXyEstrzomEodaaaA

写真は昨年1月の小坂さんによるフォーカシング指向表現アーツのワークショップです。

得丸智子さんの「漠然力で考える ゆくてをつかむTAE思考法」が出版されました。

本の帯にある通り、AI時代を生き抜く人間のための全身感覚思考法です。

「全身感覚」というのは、フォーカシングの言うところのフェルトセンス(からだの感じ)であることは言うまでもありません。

本全体がワークの連続です。TAEを知らないビジネスパーソンを主な対象にしています。日々の暮らしや仕事のチームワーク、あこがれの起業家やビジネス人、働きがいなどをテーマに書きながら進めます。ジェンドリンが開発したTAE(エッジで考える)を、得丸さんがやさしい手順にしたシートを使います。

定価1760円(税込み)。 本のチラシを添付します。

寒暖定まらず、体調を崩されている方も少なくないかもしれませんね。自分も自分も咳がなかなかとれず、大好きな歌の練習がままならなりません。もしかしたらこれまで声帯を酷使してきたかもしれず、ここらでちょっとひと休みということかなぁと思います。「もっと楽に歌えるようにしなさい」とのお告げでしょうかね〜(笑)。さて、北海道の夏はたいていあっという間に過ぎてしまうものでしたが、暑さが続く年も増えてきたようです。いわゆる温暖化で、農水業の収穫模様が大きく変わってきましたね。

というようなわけで、夏の季語をオープンしました。お時間のあります時に、もし気が向いたら、試しに作ってみてください。何せ、自分だけでわかりゃ良いという「なんちゃって俳句」ですから、どうぞお気軽に、お気楽にご投稿を!